El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario presentaron por décima vez consecutiva los resultados de su Índice Departamental de Competitividad (IDC) para los 32 departamentos del país y la ciudad de Bogotá.

Esta versión del IDC es particularmente importante en la coyuntura política y económica actual, pues sus resultados ilustran de alguna manera la gestión de los gobiernos regionales salientes, y ofrece una línea base para las administraciones locales entrantes; siendo esta una herramienta de diagnóstico útil para trazar las metas y objetivos de sus planes de desarrollo.

Uno de los resultados más importantes de la medición es el deterioro observado del desempeño competitivo en una buena parte de los departamentos. En términos generales, se registra un aumento en la diferencia en puntaje entre el mejor (Bogotá) y el peor de la medición (Vichada), y no solo esto, sino que 20 de los 33 territorios evaluados registraron una caída en su puntuación, en comparación al recálculo del año pasado.

En términos de pilares, las brechas más significativas entre los departamentos se presentaron en adopción TIC, sistema financiero, sofisticación y diversificación, e innovación, en los cuales la diferencia en puntaje entre el mejor y el peor fue superior a 9,0, en una escala entre 0 y 10. En particular, se encuentra que el desempeño relativo de los departamentos fue bastante heterogéneo en indicadores como: ancho de banda de Internet fijo, inclusión financiera, diversificación de la canasta exportadora, e investigadores per cápita.

Es importante destacar que en esta versión se introdujeron algunos cambios metodológicos. Entre estos se destacan, la inclusión de las nuevas estadísticas de mercado laboral calculadas por el DANE, el ajuste de las proyecciones de población que incorporan el impacto del COVID-19 y la reestructuración del pilar de sostenibilidad ambiental, que incluye en esta oportunidad nuevos indicadores. Estos cambios imposibilitan la comparación del IDC 2023 con publicaciones de años anteriores. No obstante, esta versión ofrece un recálculo para los cuatro últimos años con los cuales se pueden realizar análisis de evolución totalmente válidos.

Resultados generales IDC 2023

En las primeras cinco posiciones del IDC 2023 se encuentran la ciudad de Bogotá D.C. y los departamentos de Antioquia, Atlántico, Risaralda y Valle del Cauca (Gráfica 1). Al contrastar los resultados con el recálculo del año 2022, las diez primeras posiciones del ranking general no presentaron cambios en su ordenación.

Bogotá D.C. es primero en el escalafón, al liderar 10 de los 13 pilares que conforman la medición. La capital mantuvo su puntaje frente al recálculo de 2022 (8,47 sobre 10). En segundo lugar, se ubica Antioquia, con una puntuación de 6,72, reduciendo su puntaje en 0,1 puntos frente al año anterior.

En el tercer lugar de la clasificación se encuentra Atlántico, el cual logró un puntaje de 6,31. La cuarta posición es ocupada por Risaralda, manteniendo su puntaje en 6,22. Y, por último, cerrando el top cinco se encuentra el departamento de Valle del Cauca, que redujo en 0,1 su puntaje general, quedando en 6,11 sobre 10.

Por su parte, las últimas posiciones de la medición son ocupadas por Chocó (puesto 29 y puntaje de 3,08), Amazonas (puesto 30 y puntaje 2,96), Vaupés (puesto 31 y puntaje 2,85), Guainía (puesto 32 y puntaje 2,60) y, finalmente, Vichada, en el último lugar con un puntaje de 1,78.

En el escalafón general se presentaron notables ascensos, como es el caso de Arauca, que descontó dos posiciones frente al recálculo de 2022. Asimismo, los departamentos de Bolívar, Huila, San Andrés, Magdalena, Cesar, Guaviare, Chocó y Vaupés avanzaron una posición.

Por otro lado, ocho departamentos registraron una caída en su posición. En el caso de Tolima y Meta, perdieron dos posiciones cada uno, mientras que Córdoba, Caquetá, La Guajira, Putumayo, Amazonas, y Guainía descendieron un puesto.

Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, señaló que “con esta edición del IDC hemos querido reconocer las iniciativas locales que han demostrado aciertos en política pública. Así, entregamos reconocimientos a tres departamentos: Arauca con el mayor avance en el ranking general, Bolívar con la mejor política pública en educación, y Vaupés con el premio al esfuerzo por la competitividad”.

Así mismo, Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, señaló que “creemos que el IDC 2023 es un insumo crucial para la coyuntura política. Desde la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad ponemos este ejercicio a disposición de la ciudadanía, el sector privado, la academia, y los gobiernos locales, con el fin de enriquecer el debate de los grandes temas del país desde un enfoque subnacional de competitividad”.

Para conocer el detalle de la metodología y los resultados del IDC 2023 puede consultar la página https://idc.compite.com.co/. Así mismo, los interesados en ampliar la información de la clasificación pueden contactar a Fabián Bernal, coordinador de los índices subnacionales de competitividad en el Consejo Privado

de Competitividad (fbernal@compite.com.co) y a Daniel Torralba, coordinador del Centro de Estudios para la

Competitividad Regional-SCORE de la Universidad del Rosario (daniel.torralba@urosario.edu.co).

Es engañoso afirmar que la ONU considera como "acto terrorista" la toma de aeropuertos

El lanzamiento de este análisis, que profundiza en cómo los fenómenos migratorios se convierten en una oportunidad para que diferentes países puedan integrarlos en su potencial de crecimiento y desarrollo, contó con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el Centro de Diálogo de la institución y el Banco Mundial.

En el informe se subraya la urgencia de gestionar mejor la migración. El objetivo para los responsables de formular políticas debe ser fortalecer la correspondencia entre las habilidades de los migrantes y la demanda laboral en las sociedades de destino, protegiendo al mismo tiempo los derechos de migrantes y refugiados y reduciendo la necesidad de desplazamientos riesgosos. En el análisis se presenta un marco teórico y una serie de recomendaciones para que las autoridades viabilicen este objetivo.

“En todo el mundo, la migración ha demostrado ser un poderoso motor del desarrollo que mejora las condiciones de cientos de millones de migrantes, de sus familias y de las sociedades en las que estos se establecen adecuadamente”, dijo Quy-Toan Do, co-director del Informe sobre Desarrollo Mundial 2023 y Economista Principal del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial.

Alrededor del 2,5 % de la población mundial -184 millones de personas, incluidos 37 millones de refugiados- ahora vive fuera de su país de nacionalidad. La mayor parte (el 43 %) se encuentra en países en desarrollo. El número de refugiados y solicitantes de asilo casi se triplicó en la última década y el cambio climático amenaza con impulsar aún más personas a moverse dentro y fuera de sus países.

Según el reporte, Latinoamérica es la región del mundo donde más personas se emigran de sus países. Se calcula que para 2020, más de 41 millones de latinoamericanos eran migrantes, superando a los 37 millones de europeos y personas de Asia central que han abandonado los países de donde son nacionales.

Fenómenos como el éxodo venezolano, que en un poco más de 8 años se ha constituido en el segundo fenómeno de desplazamiento internacional forzado en el mundo, sumado a los movimientos migratorios en América Central y el Caribe, hacen que esta región ofrezca importantes aportes a la discusión global sobre gestión y política migratoria.

“No es casual que este informe se presente en Colombia, un país que ha sido un referente en decisiones innovadoras y efectivas para responder a la migración. Para que los colombianos y colombianas sigan cosechando las ventajas de la migración, deben continuar y profundizar los esfuerzos hacia la inclusión socioeconómica”, dijo Peter Siegenthaler, gerente de País para Colombia del Banco Mundial.

El cambio demográfico es una de las principales fuerzas que están cambiando las motivaciones que impulsan la migración, lo que hace que los movimientos transfronterizos sean más diversos y complejos.

Los países ricos, así como un número creciente de países de ingreso medio -tradicionalmente, una de las principales fuentes de migrantes, entre los que se encuentran Colombia y la mayoría de los países latinoamericanos-, se enfrentan a un envejecimiento de la población y a una caída en el crecimiento poblacional. Mientras tanto, se prevé que la mayoría de los países de ingreso bajo tendrá un rápido crecimiento demográfico.

Los países de origen deben hacer de la migración laboral una parte explícita de su estrategia de desarrollo. Deben reducir los costos de las remesas, facilitar la transferencia de conocimientos desde la diáspora, desarrollar habilidades que tengan alta demanda en todo el mundo para que los ciudadanos puedan obtener mejores empleos si migran, mitigar los efectos adversos de la “fuga de cerebros”, proteger a sus ciudadanos mientras están en el extranjero y brindarles apoyo cuando regresan.

Así mismo, los países de destino deben alentar la migración cuando las habilidades que aportan los migrantes sean muy requeridas, así como facilitar su inclusión, garantizar su protección, y mitigar los potenciales impactos sociales que generen inquietud en sus ciudadanos. Asimismo, deben permitir que los migrantes y refugiados se trasladen, consigan empleo formal y accedan a la oferta de servicios nacionales disponibles.

La cooperación internacional y los sectores privados de acogida son esenciales para transformar la migración en una potente fuerza que contribuya al desarrollo. La cooperación bilateral puede, también, contribuir a generar acciones que fortalezcan la correspondencia entre las habilidades de los migrantes y las necesidades de las sociedades de destino.

Se requieren esfuerzos multilaterales para distribuir los costos de recibir refugiados y abordar los casos de migración desfavorable. Y también es necesario escuchar a las voces de quienes están subrepresentados en el debate sobre la migración: los países en desarrollo, el sector privado y otras partes interesadas, y los propios migrantes y refugiados.

Este fue un espacio virtual planeado para presentar la caja de herramientas prácticas diseñadas por el HUBLAyCTIP para guiar el desarrollo de iniciativas transformadoras. Una oportunidad para explorar los componentes, exponer casos reales y solucionar dudas de los diferentes actores y participantes de la comunidad de práctica en innovación transformativa. El cual contó con participación de miembros, aliados y actores de la ciencia, tecnología e innovación Colombia, Perú y México principalmente.

El Webinar se dividió en tres momentos principales, que corresponden a cada uno de los componentes. Los 3 momentos consistieron en la presentación del componente desde su teoría, luego, su aplicación en un ejemplo ilustrado en los tableros de la plataforma Miro y cerró con un espacio de preguntas y comentarios por parte de los asistentes.

El componente 1: Entendiendo el problema y la experimentación, fue presentado por Ana Milena Osorio, Investigadora Doctoral del HUB.

Tras explicar las transiciones Socioeconómicas, se rescatan tres características propias de los experimentos para la Innovación Transformativa, que los diferencia de los experimentos convencionales o enfocados en otros temas.

- Incorporación de actores de base en su metodología

- Valoración de los diferentes puntos de vista

- Consideración de distintos caminos y alternativas de sostenibilidad.

Además, hizo una explicación de las partes que forman el componente, a partir de la Teoría de cambio genérica y especifica diseñada por el equipo del programa “Un Valle del Conocimiento”, miembro del HUB:

- Perspectiva Multinivel y problema a resolver

- Ruta de cambio, experimento, Alcances Transformadores (AT)

- Teorías de Cambio Específica

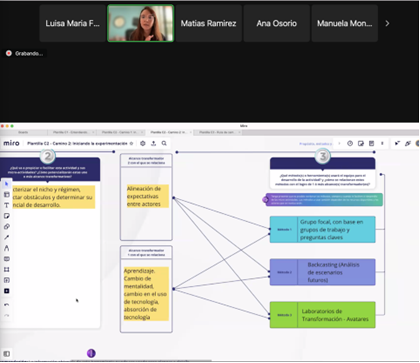

El segundo componente: Herramientas para la experimentación, estuvo a cargo de Martha Liliana Marín, Coordinadora de Metodologías de Innovación del HUB.

Allí, se exploró la flexibilidad y adaptación de las herramientas, pues se inspiran en múltiples métodos e instrumentos prácticos de innovación como el diseño centrado en el usuario, design thinking, backcasting, T-Labs, Transitions Management, entre otros. A pesar de que las herramientas presentadas tienen relación entre sí, no son estrictamente secuenciales y pueden ser usadas a partir de las necesidades y propósitos del experimento o de la madurez que este tenga. En este orden de ideas, el componente 2 está dividido en dos caminos:

- Iniciando la Experimentación:

- Claridad del (los) propósito(s) de cada actividad: Supuestos, Actividades, Alcances transformadores.

- Gestión estratégica de nichos: Identificar potenciales nichos emergiendo, Reflexionar sobre oportunidades para promover iniciativas a nivel de nicho.

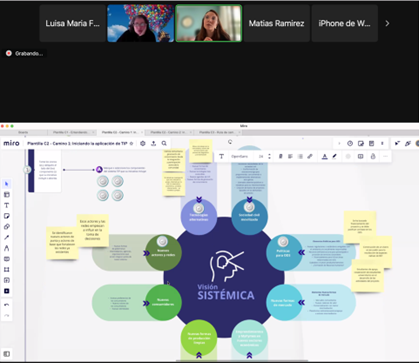

- Iniciando la Aplicación de TIP:

- Radar principios TIP: Identificar “niveles” de la iniciativa bajo los Principios de Innovación Transformativa.

- Cambio sistémico y oportunidad: Identificar elementos que se desean transformar, Alinear expectativas y visiones de futuro, Definir roles de actores.

- Introducción a la Política de Innovación Transformativa: Selección en detalle de alcances transformadores, Bosquejo de iniciativa transformadora.

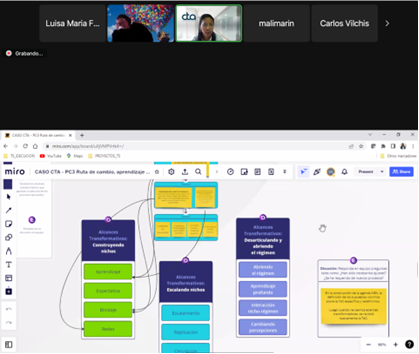

El componente tres; Ruta de cambio, aprendizaje y evaluación, estuvo a cargo de Durys Ríos, directora de Territorios Sostenibles del CTA y líder de experimento en el HUB.

La parte teórica de este componente se centró en recordar que la innovación transformativa debe ser inclusiva, promover la participación, el aprendizaje profundo y un cambio sistémico y que la meta es transformar las prácticas actuales y construir una transición hacía un régimen sustentable y más equitativo. De esta manera, Se entiende que estos son cambios generacionales. Razón por la que se debe replantear la manera de evaluar las consecuencias. Pues estos no son experimentos cortos de resultados medibles en el corto plazo.

Bajo estas reflexiones, Durys Rios presentó el proceso de monitoreo y evaluación desarrollado por el equipo de experimentación del CTA. Compartiendo con todos los asistentes, los aprendizajes y retos que significo la implementación de la evaluación formativa en iniciativas con gran potencial transformador, pero que aún guardan gran arraigo a la evaluación tradicional.

La jornada finalizó con la invitación abierta para todos los asistentes a ser parte de la comunidad de práctica impulsada por el HUB y que reflejará los aprendizajes de todos aquellos usando las diferentes herramientas. Para esto se anunció el canal de Slack #tiplab , como el espacio para compartir las experiencias y dinamizar conversaciones alrededor de la experimentación para la transformación.

Webinar completo AQUÍ